Ожоги: стратегия и тактика лечения

Как оказывать помощь пациентам с ожогами, по какому алгориту действовать при ожоговом шоке и какие существуют современные методы лечения в комбустиологии? Своим опытом в проведении инфузионной терапии, гипернатриемии и реабилитации в рамках проекта «Час инноваций» поделились эксперты ожогового центра Института скорой помощи имени Склифосовского. Проблему обсудили к.м.н. Елена Александровна Жиркова, к.м.н. Павел Александрович Брыгин и к.м.н., зав. отделением острых термических поражений Алексей Владимирович Сачков.

Что такое ожоговая болезнь

Рассмотрим самую сложную категорию пациентов – с большими зонами поражения кожных покровов. Такое состояние носит название «ожоговая болезнь» и представляет собой не локальное заболевание кожи, а болезнь всего организма, нарушение работы функций различных органов и систем вследствие обширных и глубоких ожогов.

Она затрагивает абсолютно все органы и системы, и без реанимационной помощи ее лечение во многих случаях невозможно.

Критерии

Ожоговая болезнь достаточно легко прогнозируется. Это нужно не для того, чтобы предсказать судьбу пациента, а в первую очередь для правильного принятия решение по тактике лечения:

-

искусственной вентиляции лёгких,

-

объёму инфузионной терапии,

-

срокам и объёму хирургического вмешательства.

Один из важнейших критериев тяжести состояния пациента – индекс Франка. Это специальный расчетный показатель, который учитывает площадь и глубину ожога. В Институте Склифосовского этот критерий значительно модифицировали и постоянно используют, чтобы определить стратегию ведения пациента.

Периоды ожоговой болезни

В отличие от многих других критических состояний, ожоговая болезнь достаточно точно разделена на периоды. В каждом из них существуют свои угрозы для жизни пациента.

-

Первый период – ожоговый шок. Он длится около трёх суток.

-

Второй период – ожоговая токсимия. Это тяжёлый период, который длится с четвёртого по десятый день. До сих пор полностью не ясна его патофизиология. Есть мнение, что термин «токсимия» недостаточно отражает суть этапа. Тяжесть пациентов в этот период может даже значительно превышать тяжесть шока.

-

Третий период — септические осложнения, или ожоговая септикотоксемия. Именно в этом периоде пациенту уже можно проводить хирургическое лечение.

-

Четвертый период – реконвалесценция, или выздоровление, самый счастливый для пациента и для врача. На этом этапе проходит реабилитация.

Летальность пациентов при ожоговой болезни.

Как видно из графика, где на шкале ординат отражен индекс Франка, большинство смертей приходится на первые три дня – этап ожогового шока.

Однако и в последующие сутки наблюдается пик летальности. С 4 по 10 сутки пациенты сталкиваются с проблемами прежде всего со стороны почек и легких. В связи с этим достаточно высокая летальность сохраняется до 10 дней с момента травмы. Но если больной пережил десятые сутки, его уже, скорее всего, ждет благоприятный исход.

Хотя септические осложнения – достаточно частая причина дискуссии в медицинских кругах, при ожоговой травме именно от них погибает гораздо меньше пациентов, чем от шока и в периоде токсимии.

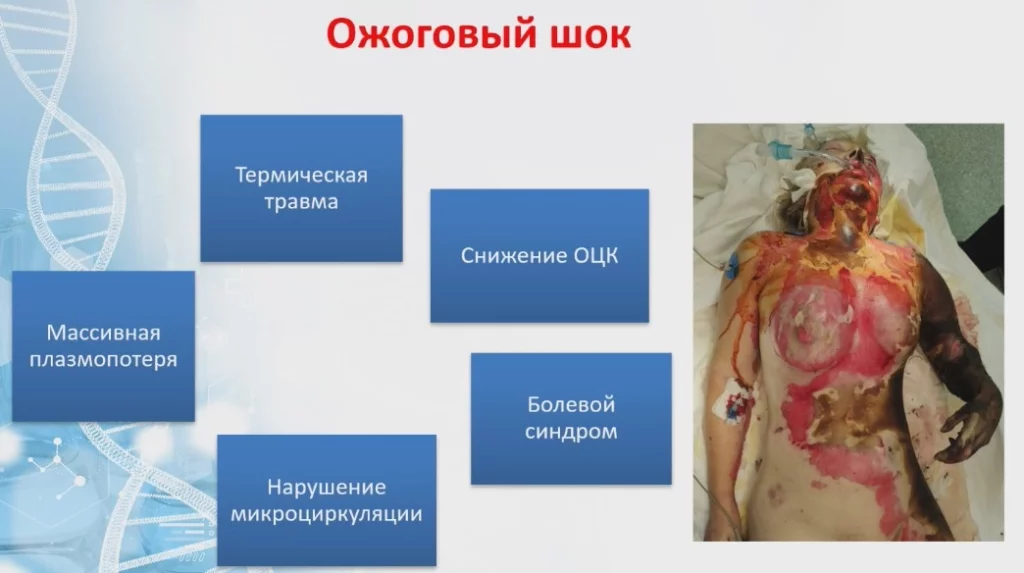

Ожоговый шок: особенности лечения

Зачастую лечение этого периода проходит в неспециализированных больницах, а не в специальном ожоговом центре. От качества помощи реаниматологов и хирургов на этом этапе серьезно зависит жизнь пострадавшего.

Ожоговый шок – это, в первую очередь, гиповолемический шок, потеря плазмы. Потери эритроцитов почти не происходит. Один из лабораторных критериев ожогового шока – очень высокий гемоглобин, гематокрит крови. Ухудшается реология, нарушается микроциркуляция.

Важно! Необходимо как можно быстрее восполнить потери физиологическими жидкостями, максимально близкими к составу плазмы.

Однако по мере развития шока и системного воспалительного ответа к потерям через ожоговую поверхность присоединяется другой механизм, так называемая капиллярная утечка.

Потеря жидкости при ожоговом шоке

Жидкость теряется не только во внешнюю среду ожоговых пузырей, но и задерживается в отечных пространствах, вокруг поврежденных тканей. Также она может задерживаться и в неповрежденных тканях, в легких, в кишечнике. Развивается так называемый компартмент-синдром, и логика инфузионной терапии приобретает совершенно другую грань, потому что пациент задерживает жидкости гораздо больше, чем остается в русле.

При ожогах более 50% поверхности тела в интерстиции могут задерживаться по несколько литров жидкости, несколько литров, причем оценить точный объем бывает очень трудно.

Восполнить потерю жидкости – не единственная проблема. Надо следить и за тем, чтобы не дать лишнего, не спровоцировать гипергидратацию легких и предотвратить развитие респираторного дистресс-синдрома. Для этого у врача должны быть четкие критерии, которые помогут понять, достигнута ли цель инфузионной терапии и нужно ли ее продолжать.

Разработано более 10 формул для относительно адекватного расчета необходимой жидкости. Во всех них входит площадь и глубина ожогов.

Слева представлены формулы, которые включают только электролитные растворы. Справа – несколько формул, которые предполагают введение также и коллоидных растворов, как естественных, так и синтетических.

Задержка жидкости у пациента с ожоговой болезнью

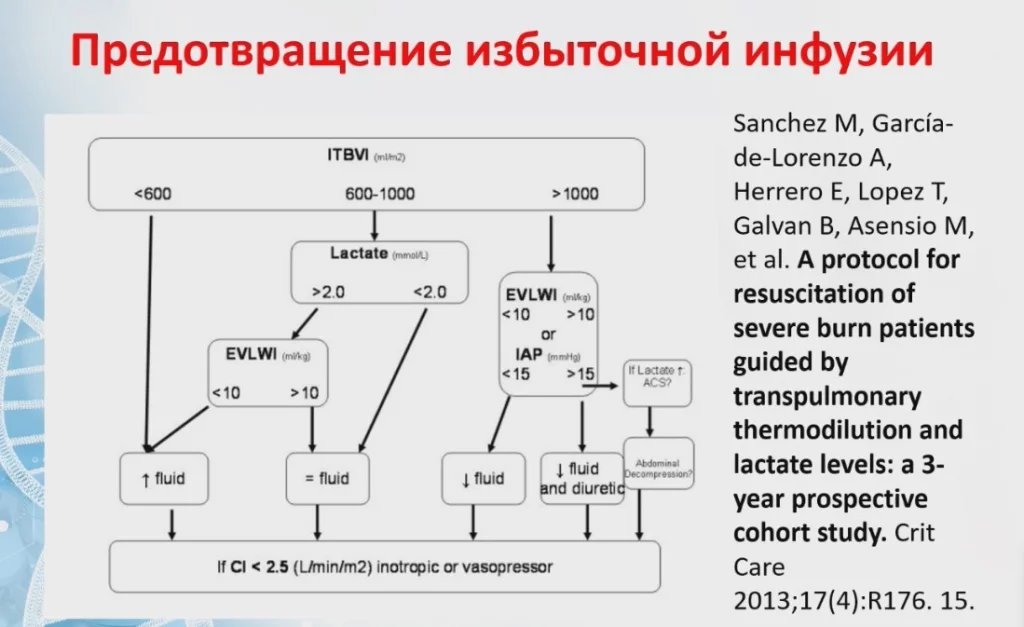

Точнее всего можно определить задержку жидкости с помощью современных инвазивных методик. Самая ценная из них — это PICCO мониторинг, или транспульмональная термодилюция.

В одном из источников 2013 года в качестве критериев адекватности лечения ожогового шока использовали два параметра:

-

внесосудистая вода в легких,

-

лактат.

На основании этих двух пунктов можно видеть достаточно точно и достоверно, что лёгкие накопили жидкость.

Однако стоит иметь в виду, что лёгкие накапливают жидкость раньше, чем мы видим адекватные критерии достаточного насыщения пациента жидкостью. Но использовать инвазивные критерии каждый день у каждого ожогового пациента достаточно сложно, так как:

-

инвазивная методика требует специализированного оборудования,

-

необходим сосудистый доступ, и не у каждого ожогового пациента во всех требуемых местах сосудистого доступа нет ожогов,

-

ожоги сопровождаются инфекционными проблемами, и дополнительные ворота для инфекции в виде катаризированной артерии — это лишний риск для пациента.

Есть ли альтернатива?

Да, например, взвешивание больного. Это, конечно, не инновация, но простой метод, который работает. Все современные кровати оборудованы весами, и можно четко видеть, как пациент накапливает жидкость.

Также стоит использовать:

-

параметр объема инфузионной терапии,

-

параметр центрального венозного давления,

-

респираторный индекс или индекс оксигенации и ряд других критериев.

В ходе наблюдения можно заметить, что ещё имея отрицательное центральное венозное давление, больной уже снижает индекс оксигенации и набирает вес. Примерно к четвёртому дню ситуация становится достаточно критичной.

Чтобы не допускать опасности, необходимо сразу обратить внимание на повышение веса пациента примерно на пять килограммов. Когда вы увидели этот маркер, необходимо переходить к активным действиям. Например, подключать ИВЛ. Во вторую очередь, уже в рамках лечения, стоит использовать активные методы детоксикации, гемофильтрацию или гемодиализ в зависимости от технических возможностей отделения.

Хотите узнать больше о лечении ожогов? Смотрите видео: в нем вы получите подробные инструкции от экспертов НИИ С. П. Склифосовского, разборы случаев из практики и ответы на вопросы!