Дискуссии о пульсурежающей терапии: расставим приоритеты

О том, как более оптимально проводить пульсорежающую терапию у пациентов с различными сердечно-сосудистыми патологиями: ИБС, стенокардии, сердечной недостаточности рассказал Юрий Михайлович Лопатин, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Эксперт разобрал международные и российские клинические рекомендации и персонализированный подход к выбору терапии.

Клинические рекомендации

Мотиватором возобновления дискуссий стали не только клинические исследования, но и клинические рекомендации применительно к ведению больных со стабильной ишемической болезнью сердца.

Эти рекомендации появились сначала в 2023 году у американских коллег, а в 2024 году практически одновременно вышли европейские рекомендации по ведению больных с хроническими коронарными синдромами, а в России - по ведению больных со стабильной ишемической болезнью сердца.

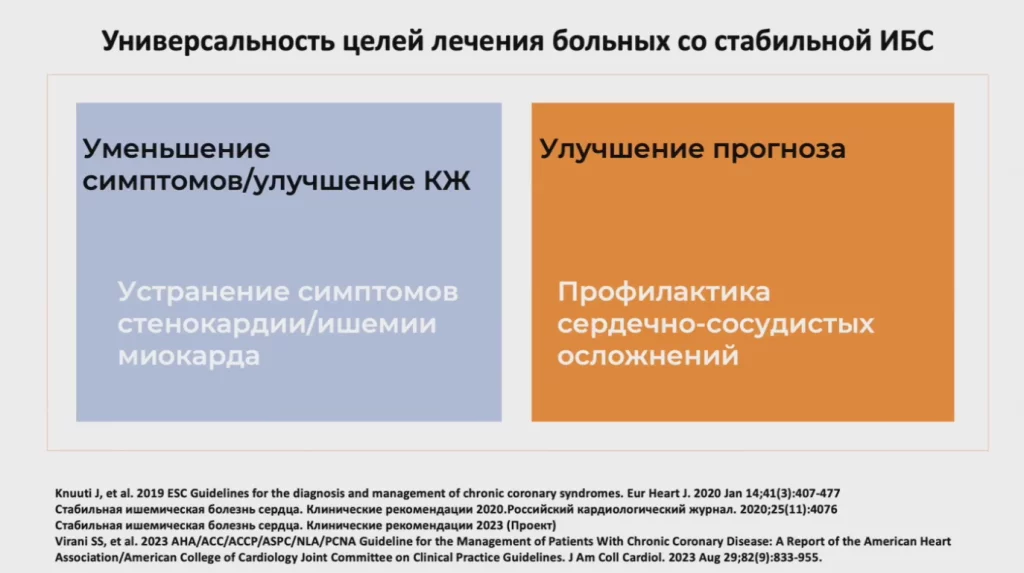

Цели лечения больных с ИБС универсальны, присутствуют во всех рекомендациях, и представляют собой так называемую двуединую цель:

- стремление уменьшить симптомы,

- улучшить качество жизни, и соответственно улучшить прогноз.

Если говорить про улучшение качества жизни, то это напрямую ассоциируется с контролем симптомов стенокардии и ишемии миокарда. Если речь идет об улучшении прогноза - профилактика сердечно-сосудистых осложнений.

Это два направления, равнозначных по своей степени важности при ведении таких пациентов.

Многофакторный генез стенокардии

Стали очень часто говорить о том, что стенокардия носит многофакторный генез.

Восприятие ишемической болезни сердца, связанное с окклюзией (или стенозом) коронарных артерий или спазмом коронарных артерий, расширилось на представление достаточно сложных механизмов, которые вовлекают в развитие ишемии миокарда и, соответственно, стенокардии, микроваскулярное русло. А это очень большой объем площади, отвечающий за кровоснабжение миокардов. Там включаются как структурные, так и функциональные механизмы.

Важно! Если у человека есть нарушения, связанные с поражением эпикардиальных артерий или изменения со стороны микроваскулярного русла, то в любом случае это создает условия для ишемии миокарда и соответственно стенокардии.

Факторы риска

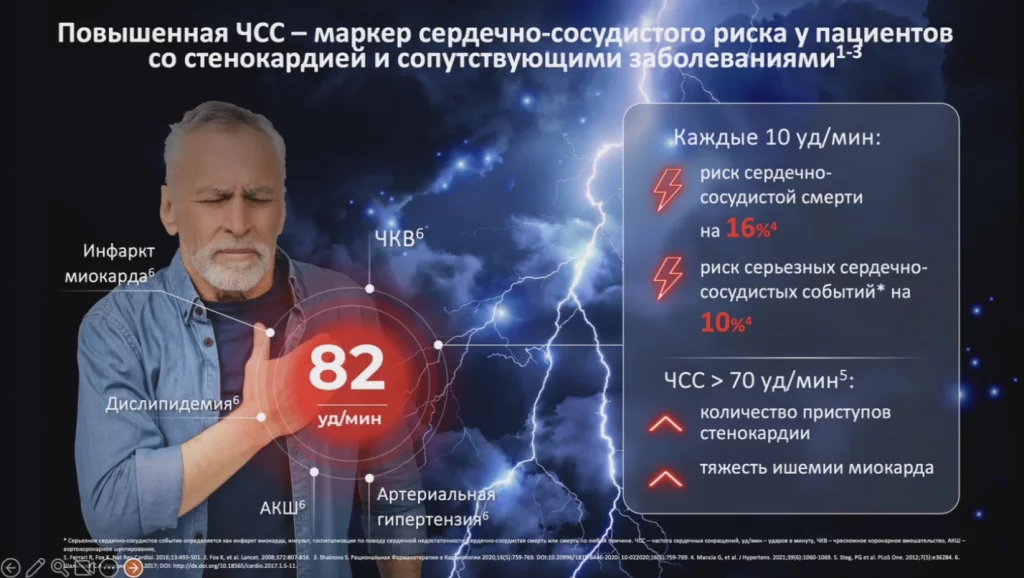

На рисунке выше показано, что частота сердечных сокращений высоких значений, в повышенных значениях - это маркер именно сердечно-сосудистого риска.

Это тот маркер, который отражает и более тяжелые течения стенокардии и сопутствующих заболеваний.

На каждые 10 ударов в минуту (при ЧСС более 70 уд/мин):

- риск сердечно-сосудистой смерти вырастает на 16%,

- сердечно-сосудистых событий - на 10%.

Это несомненно большее количество приступов стенокардии и соответственно более тяжелая ишемия миокарда.

Стоит подчеркнуть, что независимо от того, что у пациента: стабильная ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, либо это больные, которым выполняются процедуры реваскуляризации миокарда, во всех случаях повышенная частота сердечных сокращений ассоциируется с риском развития неблагоприятных событий.

Цифра 82 удара в минуту - явно высокая в нашем представлении. И воспринимая эти высокие значения ЧСС врачи сразу приступают к пульсурежающей терапии.

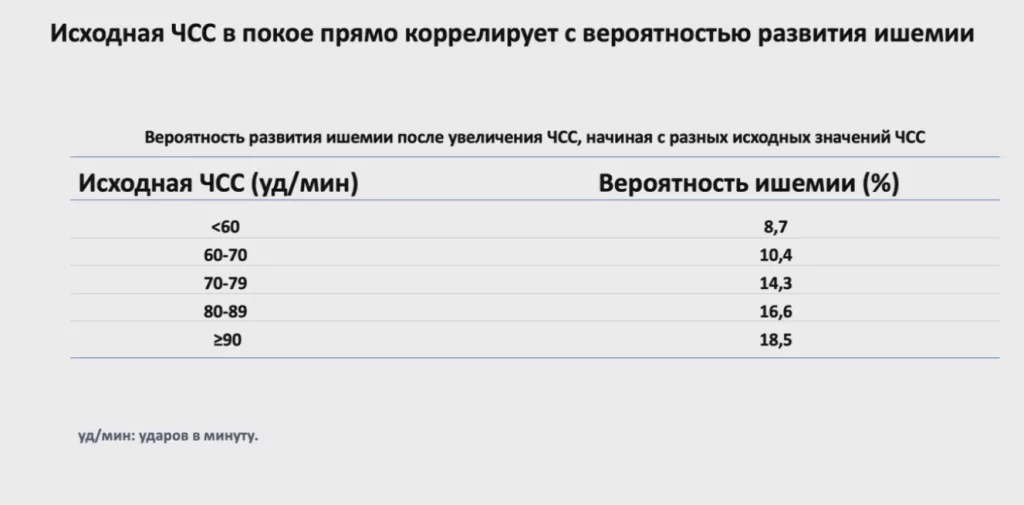

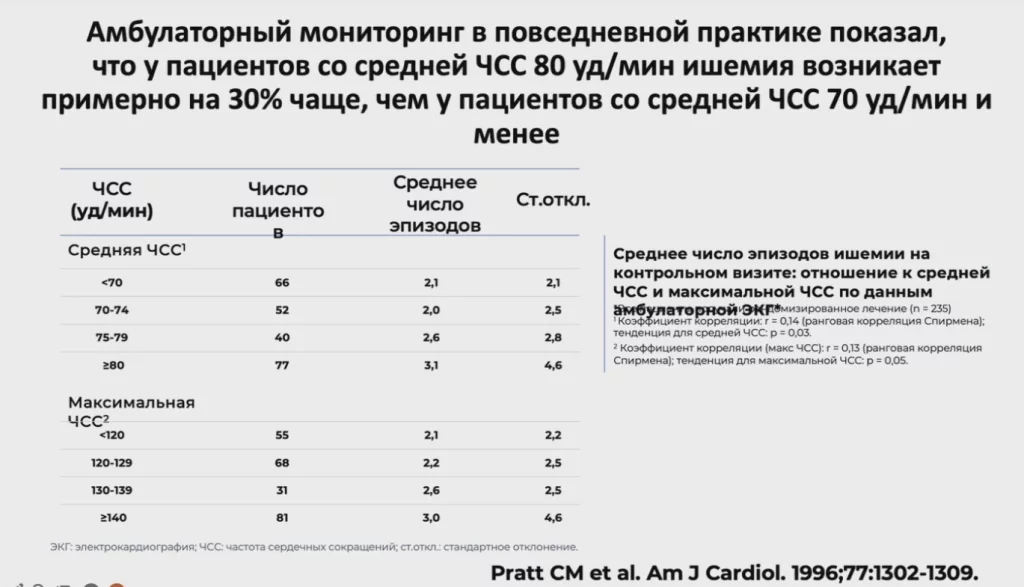

Вероятность ишемии в ЧСС 60−70 уд/мин и 80−89 вырастает весьма существенно, подсказывая, что чем выше значение частоты сердечных сокращений, тем больше вероятность ишемии миокарда, а значит и стенокардии.

Если проследить за больными, у которых ЧСС около 80 уд/мин, то на треть чаще будет появляться ишемия миокарда, даже по сравнению с такими же пациентами, но со средними значениями ЧСС 70 уд/мин.

Это классический мотив для того, чтобы провести пульсурежающую терапию.

Современный подход к антиангинальной терапии

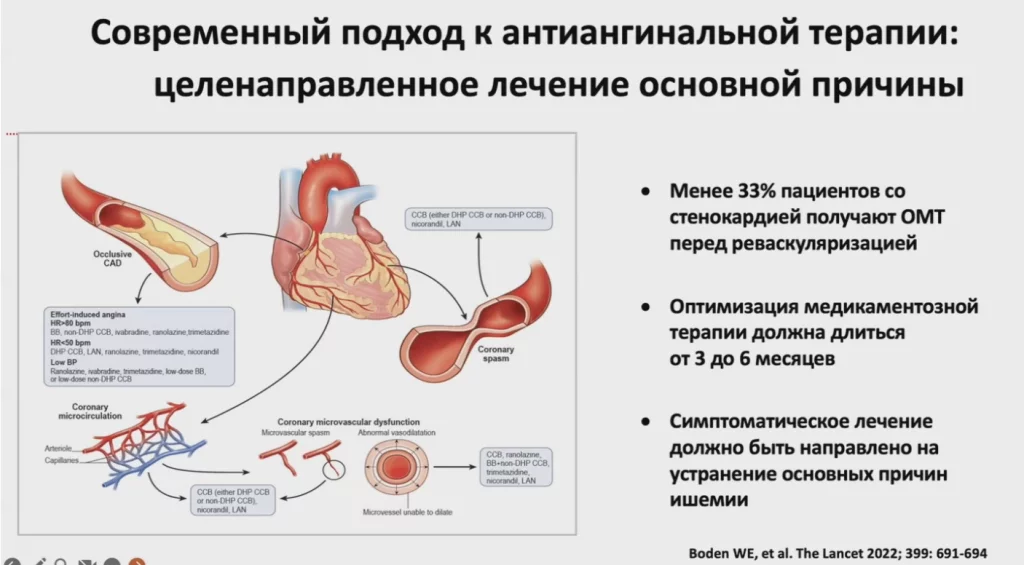

Применительно к больным со стабильной стенокардией нужно признать факт, что прежде всего врач должен направить лечение (контроль ишемии миокарда и стенокардии) на основную причину или причины, которые лежат в основе развития стенокардии.

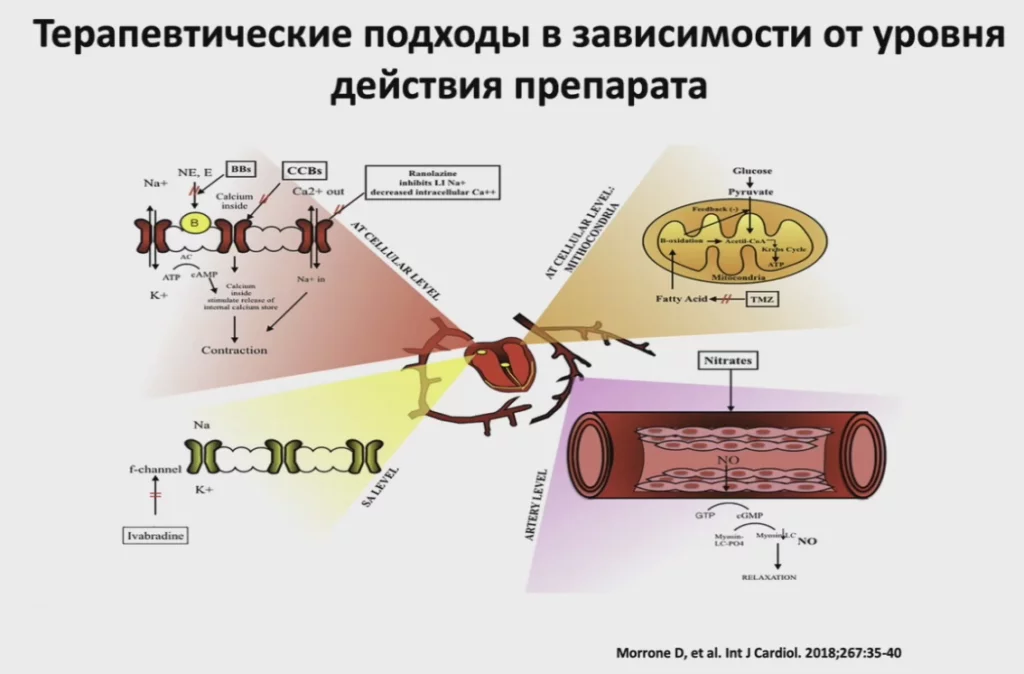

Если это эксклюзивное поражение коронарных артерий, то здесь будут применяться антиангинальные препараты. Начинают терапию с бета-адреноблокаторов- классический антиангинальный препарат пулесурежающего действия.

Если это вазоспазм коронарных артерий - вазодилататоры, как в виде дигидропиридиновых антагонистов кальция, либо недигидропиридиновых - это может быть никарандин, нитраты продленного действия.

Совсем недавно предложение оптимизации терапии варьировали в пределах 3−6 месяцев в понимании того, сколько должен сделать практикующий врач и добиться наиболее эффективного контроля стенокардии.

Бета-адреноблокатор - это тот класс с которого, как правило, начинают антиангинальную терапию. С точки зрения поиска наиболее оптимального препарата, в контексте восприятия терапии, направленной на основную причину, это взгляд на препарат и точку приложения данного лекарственного средства.

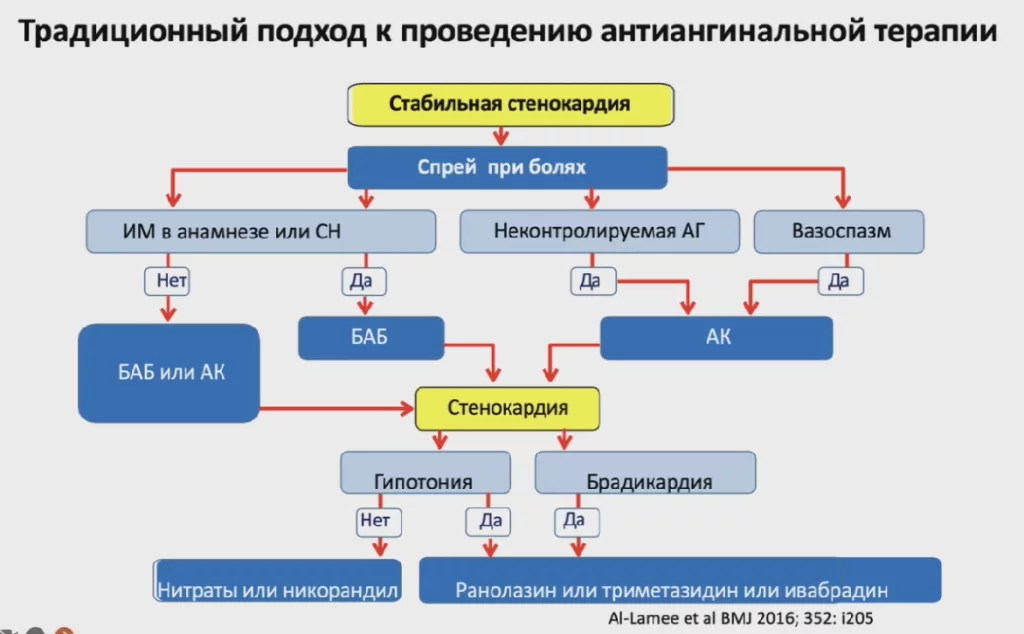

На рисунке ниже представлено то, как 10 лет назад воспринимался алгоритм проведения антиангинальной терапии.

Традиционный подход

Фактически перед врачом стоит задача посмотреть на больного, определиться является ли это больной после инфаркта или у него есть сердечная недостаточность, вазоспазм или неконтролируемая гипертензия и выбирается препарат.

Важно! Врач всегда смотрит на уровень артериального давления и на уровень частоты сердечных сокращений.

Если низкая частота сердечных сокращений в брадикардии, то не надо думать о назначении пульсореживающей терапии.

Если это давление со склонностью к гипотонии, то не надо назначать препараты, которые обладают свойством снижать артериальное давление.

Взгляды экспертов разных стран

Многое стало восприниматься неоднозначно, и в какой-то степени это связано с взглядом экспертов в разных странах мира.

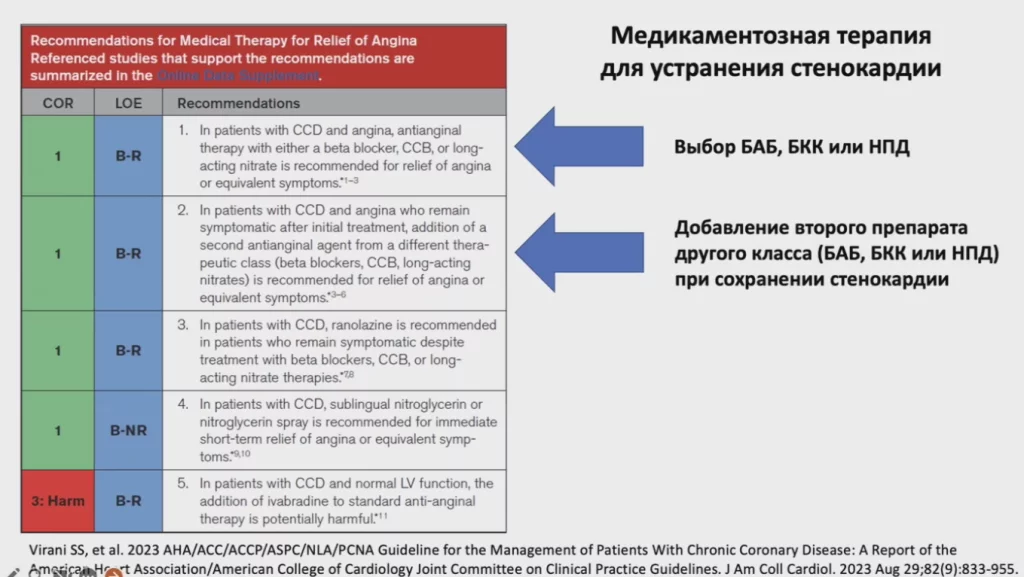

У американских коллег достаточно просто восприятие антиангинальной терапии — это выбор бета-адреноблокатора, блокатора кальциевых каналов и нитрата продлённого действия. В зависимости от того, насколько эффективен контроль далее предлагается обсуждать добавление второго препарата, прежде всего в рамках препаратов, обладающих гемодинамическим действием. Далее обсуждаются нитраты пройденного действия и другие антиангинальные средства.

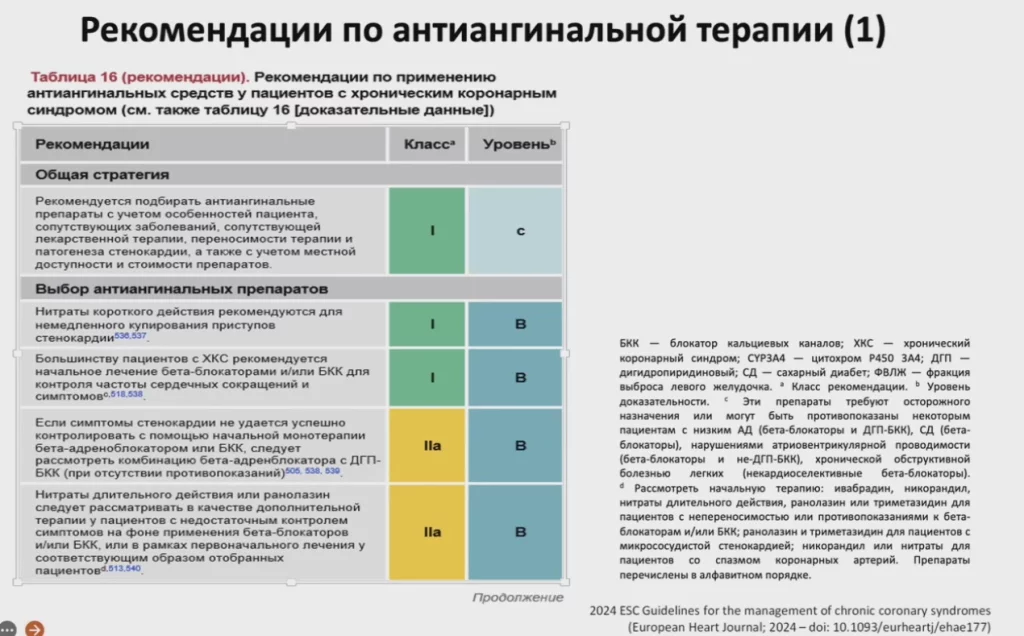

У европейских коллег терапия прописана в рекомендациях в виде достаточно большего объема. Если есть приступ стенокардии, то назначают нитраты короткого действия. А дальше идет выбор препаратов. Большинству пациентов с хроническим коронарным синдромом рекомендуется назначение бета-адреноблокатора или сочетание с антагонистом кальция для контроля частоты сердечных сокращений и симптома стенокардии.

Более подробно о международных рекомендациях контроля ЧСС, пульсурежающей терапии при различных патологиях смотрите в видеолекции эксперта.